どこから片付ければ…何を捨てれば…が解消する整理整頓のコツ|西原三葉さん 汚部屋改善レッスン

部屋をきれいにしようと決意したものの、実際に片付けはじめようとすると、汚すぎる部屋に尻込みしてしまいませんか? 今回は、長い間片付けせずに放置した汚部屋を、整理整頓するコツを紹介します。

目次

片付けのコツ Q&A

いざ片付けを始めようにも「何から手をつければいいのかわからない…」と混乱した経験はありませんか?

どこから片付け始めたらいいのか? どの順番なら片付け作業が進めやすいのか? 片付けにまつわる疑問をわかりやすく解説します。

Q.汚すぎて、どこから片付け始めればいいかわからない

A.1番困っているスペースや、自分が過ごす時間が多い場所から取りかかりましょう。

どこから片付ければいいのかわからないときは、「汚くて一番ストレスを感じている場所」からはじめてください。

例えば、

「リビングが汚すぎて、家族に嫌がられてつらい」

「洗濯物が溜まりすぎて、あふれ返っている」

「キッチンにものが散乱していて、ご飯が作れずに困っている」

など、使いづらくてストレスを感じている場所です。

私の依頼者で、料理が好きなのに、キッチンにものが多くて入れなくなってしまい、困っている人がいました。最初に一番ストレスを感じているキッチンからきれいにしたことで、元々好きだった料理をまた作れるように。心にも元気が出て、その後はきれいな状態に保てるようになりました。

全ての部屋が汚すぎて生活しづらいと感じている人は、「1日の中で過ごす時間が多い場所」から手をつけましょう。

しかし、中には「全ての部屋が汚すぎてストレスを感じている」という人もいると思います。

そのような人は、「1日の中で過ごす時間が多い場所」から手をつけるようにしましょう。

例えば、食事をするテーブル、毎日使うキッチンなど、小さなスペースから少しずつ手をつけるだけでも変わってきますよ。

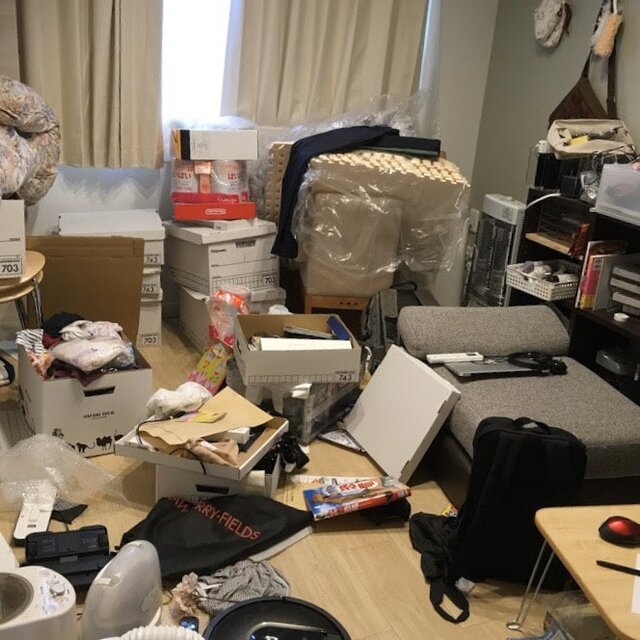

床が見えないほど部屋が汚すぎて、片付けたくてもあきらめモードになっていませんか? 今回は、そんな汚部屋を効率よく片付ける方法を解説します。

Q.片付けのやり方やコツが知りたい

A.小さいスペースから片付けはじめて。まずは、仲間ごとに分けることが重要。

片付けは、キッチンやクローゼットの中身を全て出してから整理整頓する「全部出し」が基本と言われています。しかし、片付けが苦手な人ほど、「全部出し」をすると、膨大過ぎるものの量に圧倒されてしまい、途方に暮れてしまうパターンが多く見られます。

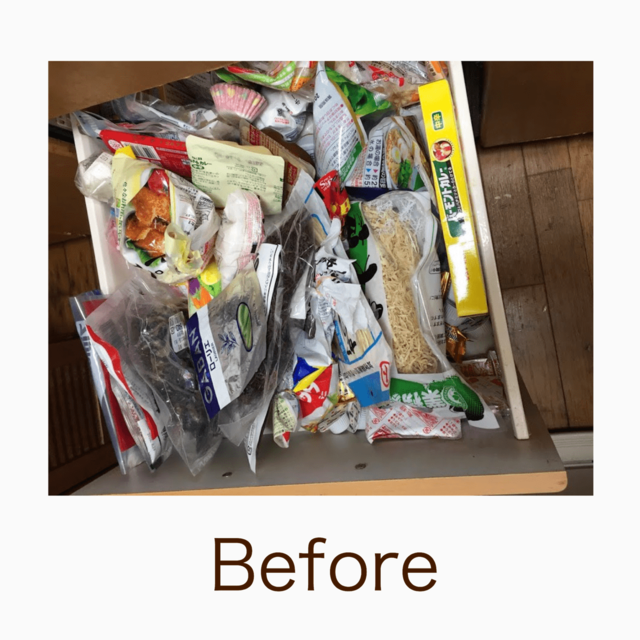

最初から一気にしようとせずに、「引き出し1段」や「机の上だけ」など、まずは小さいスペースからはじめることが片付けのコツです。

キッチンの引き出し1段を片付けたときのBefore・After。引き出しを整理することで、使いたい食材が取り出しやすくなりました。

片付けの基本は「仲間分け」

「仲間分けって何?」と思う人も多いでしょう。

仲間分けとは、散らかったものを自分が使いやすい用途や分類別に、同じジャンル同士でまとめる作業のことをいいます。

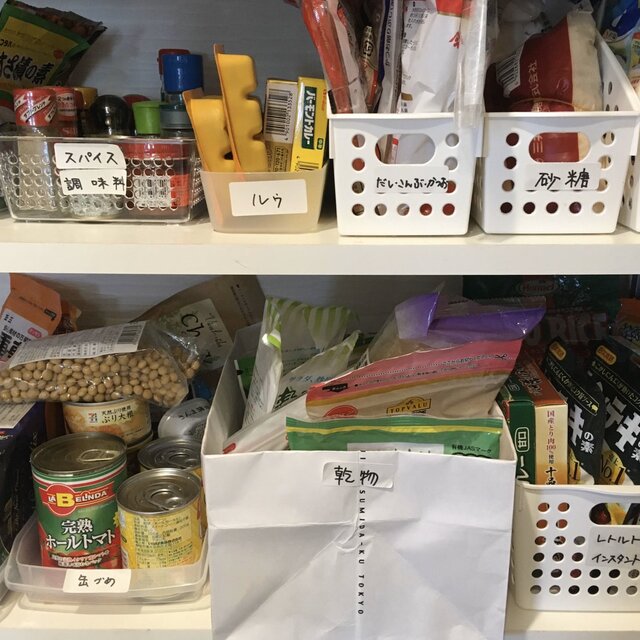

例えば、キッチンにある調味料やストック食材を仲間分けするときに、「チューブ類」「缶類」など「入っている容器別」で分けてもいいですし、「カレーに使うもの」「中華に使うもの」と「料理のジャンル別」に分けてもOK。どこに属するかわからないものは、まずは「保留」に分けておいて、あとでどこかのジャンルに入れるようにすれば大丈夫です。

この方法は、キッチンだけでなく、テーブルの上のものや引き出しの中のものを片付けるときなど、片付け全般で応用できます。

ここからは、仲間分けのくわしいやり方と、その後の収納方法を解説します。

仲間分けはどうやるの?

仲間分けのやり方を、洋服があふれ返ったクローゼットを例に説明します。

まずは、クローゼットの中からシャツだけを取り出して大きな袋や箱に集めてみましょう。ごみ袋でもOKです。

シャツを集め終わったら、次は「アウター」、その次は「ズボン」という順番で仲間分けして袋に集めていきます。このとき、集めた袋や箱に「シャツ」「アウター」と、ジャンル名を書いておくことがポイント。

シャツやカバンなど、仲間分けする順番は、クローゼットの中で多くの面積を占めているものから手をつけるようしましょう。そうすれば、スペースができて、その後の作業がしやすくなります。

一度の片付けで全て終わらなくても大丈夫。少しずつ進めることが大切です。

広いスペースを一気に片付けようとすると、気が重くなり、先延ばしにしてしまう人がほどんどです。

特に片付けが苦手な人は、集中力が長く続かないことが多いので、少しずつ進めることが大切です。

一度の片付けでクローゼットの中にある全てを仲間分けできなくても大丈夫。その日はシャツしかできなかったときは、他の仲間と混ざらないように、「シャツ」と書いた袋に集めておけばOK。次の片付けの際に、同じ要領でシャツ以外のジャンルのものを仲間分けします。この作業を繰り返すうちに、どこに何があるかわかりやすくなり、ものの量も把握しやすくなります。

余裕があれば次に、シャツの袋の中から「夏物」か「冬物」か「春秋物」に使うものかをさらに分けておきましょう。春夏秋冬で分けておくと衣替えが楽になります。

収納のコツ「よく使うものは手前に、あまり使わないものは奥に」

次に仲間分けしたものを、使いやすいように収納する方法を説明します。

最初に、仲間分けしたものの中で、「よく使うもの」と「あまり使わないもの」のもので分けましょう。

その中でよく使うものは手前に、あまり使わないものは、奥に収納します。こうすることで、ものの出し入れがしやすくなり、使ったものを元の位置に戻しやすくなります。

毎日使うものは引き出しの手前に、1年に1度しか使わないものは奥にしまうなど使用頻度によってしまう場所を変えてみましょう。

「部屋が汚いのに、今日も片付けられなかった」と落ち込むことはないですか? 片付けのやる気がでない原因と、部屋を片付け始める一歩を踏み出す方法をご紹介します。

Q.「いつか使うかも」と思ってものが捨てられない。捨てられるコツは?

A.捨てたくないと思ったら、そのときに捨てなくても大丈夫。「使うもの」と「使わないもの」が混ざっていると不便なので、まずは仕分けてから考えましょう。

片付けが苦手な人は、ものを捨てることに抵抗がある人が多くいます。

「いつか使うかも」と捨てるのが不安ならば、無理に捨てなくても大丈夫。ただし、「使うもの」と「使わないもの」が混ざっていると生活するのに不便で、ますます捨てるタイミングを見失ってしまいます。ふだんあまり使わないものは、よく使うものと混ざらないように分けて収納しておくことがポイントです。

写真や家族にもらったものなど、出番が少ないけれど捨てられない思い出の品は、入れ物に収納してください。入れ物はわざわざ買わなくても、家にある空き箱や紙袋を使えばOK。

入れ物に日付と何が入っているかを書いたあと、踏み台を使わないと手が届かない収納スペースや、クローゼットの奥など、生活の邪魔にならない場所にしまっておきましょう。

しまうときは、収納ケースに日付や中身を書いておくと、後で振り返ったときに、本当にいるものかどうかを判断しやすくなりますよ。

仲間分けすると、ものを捨てやすくなる。

私の依頼者の中で、チラシ1枚捨てられなかった人でも、仲間分けをするうちに、少しずつものが捨てられるようになった人がいます。

その理由は、仲間分けをしたことで、「カバンだけで段ボール1箱分になった」「エコバックだけで10個あった」など、持ち物の量を把握することができたから。

「いつか使うかも」と取っておいたものでも、仲間分けで全体量が可視化されると冷静になり、必要か、不要かを判断しやすくなります。

そこではじめて、「こんなに持っているなら1つくらいは捨ててもいいや」と思えるようになるのです。

ものを捨てることには慣れが必要で、1つ捨てることができると、「捨てる」ことに対する抵抗感が低くなり、ものを捨てやすくなっていきます。

また、昔は頻繁に使っていて、今は使っていないものは、仲間分けをきっかけに見直しができ、捨てる決心がつきます。

Q.ものを元の場所に戻すことができません。

A.ものが溜まりがちな場所は、自分が便利だと思っている場所。その近くに収納スペースを。

ものを元の場所に戻せないのは、動作・動線に合っていない場所を定位置にしているから。これでは使ったものを元に戻すのがめんどうくさくなり、きれいが長続きしません。

ものの定位置を決めるときに重要なキーワードになるのが、動作・動線を意識したものの配置決め。これは、ものを「出す」→「使う」→「戻す」という動作を、円滑に負担なく行えるようにものを配置するということです。

とはいえ、動作・動線を意識した収納は、片付けが苦手な人には難しいもの。そんなときは、部屋のどこにものが溜まりやすいかを考えてみてください。

「帰宅後に置きっぱなしにした、アウターやカバンが散らかっているソファ」や「書類や日用品が溜まりがちなテーブル」…。

ものが溜まってしまうこれらの場所は、実は自分が知らず知らずのうちに便利だと思っている場所なのです。

この近くに収納ボックスやハンガーラックを置き、定位置にすると、動作や動線に無理がないので自然と元の位置に戻せるようになり、ものが散らかりにくくなります。

また、定位置にモノを戻しやすくするためには、ラベリングをすることが重要です。ラベリングで可視化することで取り出しやすく、戻しやすい収納になります。

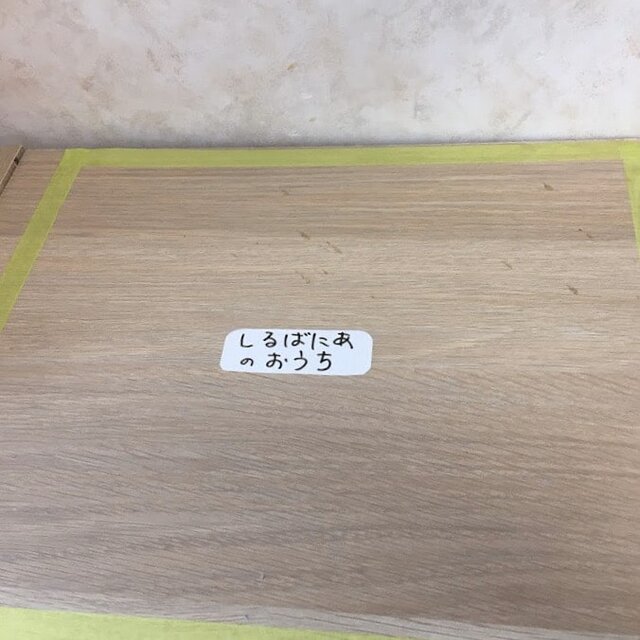

定位置にしたい場所にマスキングテープで目印を作るのもおすすめ。ものの名前や写真、イラスト等を貼っておくと、使ったあとにものを戻す習慣がつきやすくなります。

よく使うものはワンアクションで出し入れできる場所に。

よく使うものは、できるだけワンアクションで出し入れができる場所に収納すると、取り出しやすく、戻しやすくなります。

例えばキッチン。頻繁に使う調味料は、戸棚に収めず、すぐ手に取れるところに並べてみましょう。すると、「使う⇔戻す」のアクションが少なく済み、無理な片付けに悩まされることもないので、リバウンドが減ります。

また、動線を考えて配置しても、使っていくうちに元に戻しにくいと感じたり、すぐに散らかったりするときは、もう一度動線に合った配置を考え直してみるのがおすすめです。

最後に、片付けな苦手な人ほど、一気に部屋中をきれいにしようとして、やることの多さに圧倒されてしまいます。そして結局、計画通りに片付けが進まないということが多く見受けられます。

一度できれいにしようと思わず、最初は肩の力を抜いて、小さなスペースから始めると、無理なく進めることができますよ。

イラスト/いしかわひろこ

部屋を片付けてもすぐに散らかってしまう…。それは様々なものの収納場所が適切ではないからかもしれません。使ったものを元に戻しやすい「収納のコツ」をくわしく解説します。

「片付けをやらなきゃと思ってもできない」「無駄買いしてしまいものが増え続ける」…といった悩みはありませんか? 片付けられない原因別に、それぞれのタイプに役立つヒントを紹介します。

部屋を片付けてもすぐに散らかってしまう…。それは様々なものの収納場所が適切ではないからかもしれません。使ったものを元に戻しやすい「収納のコツ」をくわしく解説します。

[ 監修者 ]