中国古代の感染症対策マニュアルで紹介された「葛根湯」

かぜの初期にのむと効くといわれ、漢方薬としてファンの多い“葛根湯”の歴史をひもとき、葛根湯が果たしてきた役割について紹介。葛根湯がもっと身近になりませんか?

3世紀初めの中国の医学書で紹介されている“葛根湯”

葛根湯が出てくる最初の医学書は、3世紀初め頃の中国の『傷寒雑病論(しょうかんざっぴょうろん)』です。

中国の張仲景(ちょうちゅうけい)が著したといわれている書で、『傷寒論(しょうかんろん)』と『金匱要略(きんきようりゃく)』の2書に分かれて伝わっています。

『傷寒論』は、主に急性疾患の治療について、『金匱要略』は、主に慢性疾患の治療について書かれており、ここで紹介された処方は、湯液(とうえき)療法(薬物療法)の基本とされています。

『傷寒論』の中には、「太陽病、項背強几几、無汗悪風、葛根湯主之」とあり、これは「かぜなどの発熱性疾患初期で、うなじや背中の強張り、汗が出なく、悪寒などの徴候がある状態に用いる」と解釈するそうです。

『金匱要略』の中には、「太陽病、無汗而小便反少、氣上衝胸、口(禁→噤)不得語、欲作剛(痓→痙)、葛根湯主之」とあり、破傷風や脳膜炎等のときのような全身痙攣をさしています。

つまり張仲景先生は、葛根湯は、急性疾患にも慢性疾患にも効果があると書いているわけです。

張仲景(ちょう ちゅうけい)先生が著した『傷寒雑病論』に、初めて葛根湯が登場!

日本で独自に発展した漢方でも使用されてきた“葛根湯”

中国から伝わった漢方ですが、日本国内の風土などの環境、日本人の気質や体質のあわせて発展を遂げていきます。

漢方という言葉も日本独自のもの。西洋医学(主にオランダ医学)が伝来した時、それを「蘭方(らんぽう)」と呼んだのに対して、「漢方(かんぽう)」と呼ぶようになりました。

日本での「漢方」のような伝統民族医学のことを現代の中国では「中医学(ちゅういがく)」、韓国では「韓医学(かんいがく)」、北朝鮮では「高麗医学(こうらいいがく)」と呼びます。どれもはじまりは古代中国医学にあるといわれますが、それぞれの国で独自に伝えられてきています。

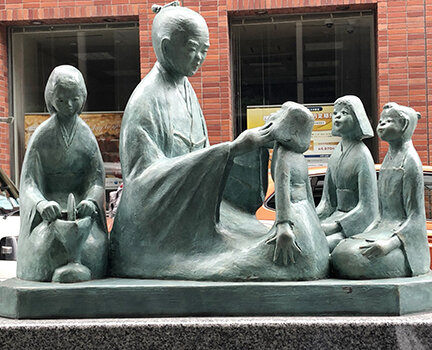

江戸時代後期、現在の東京都中央区京橋1丁目付近で開業していた漢方医・尾台榕堂(おだいようどう)が著した『類聚方広義(るいじゅほうこうぎ)頭注(とうちゅう)』に、葛根湯の使用法がいくつか解説されています。

まず、葛根湯は体を弓なりに反らしたり、けいれんを起こすようなひきつけや破傷風、痘瘡(ほうそう)の初期などに用いるとありますし、また、発熱、悪寒がある人には、まず葛根湯を用い、からだを温めて発汗させると、現代と同じような用い方を紹介しています。

2000年以上、感染症と戦ってきた“葛根湯”

漢方は、感染症との戦いの歴史だったとよく言われます。

新型コロナウイルスによって、国内封鎖をしなければならないほど死者を出している現代。それと比べて医学的にわからないことが多く、薬も少なかった過去において、どの処方が効くか、人体実験のような状態が続いていたといえるでしょう。

100年前、世界中に「スペイン風邪」が蔓延しました。この時は、約5億人の感染者を出し、5,000万人以上の人が亡くなったといいます。多分、それよりも衛生状態も栄養状態もよくなかった2000年前では、さらに大きな被害が出たと考えられます。

その時、この感染症を何とかしたいと考えた張仲景が著したのが、先に紹介した『傷寒雑病論(しょうかんざっぴょうろん)』なのだそうです。

そこで紹介されている“葛根湯”は、いまでもかぜやインフルエンザなどのウイルス性の疾患に使用されている、ロングセラーのスーパーヒーローなのです。

イラスト/すみもとななみ